僕らって「思考」があるじゃないですか。調べてみると思考って、「考えること」、「課題を解決していく過程」という言葉の定義になっています。

じゃあほんとに僕らは「考える」ってことがうまいのか?といったらそうでもない。

多くの人は「考える」ではなく、「悩む」んですよね。僕もそうです。

調べてみると「悩み」とは「精神的に苦痛・負担を感ずること。」らしいです。

つまり「思考する(考える)」と「悩む」はまったくの別物。

ここを紐解いていくと、自分が今現在悩んでいることを片付けていくための方法が徐々にわかってきます。

実業家のホリエモン(堀江貴文)さんの言葉を引用させてもらうと、次のとおりです。しっくりくる方も多いはず。

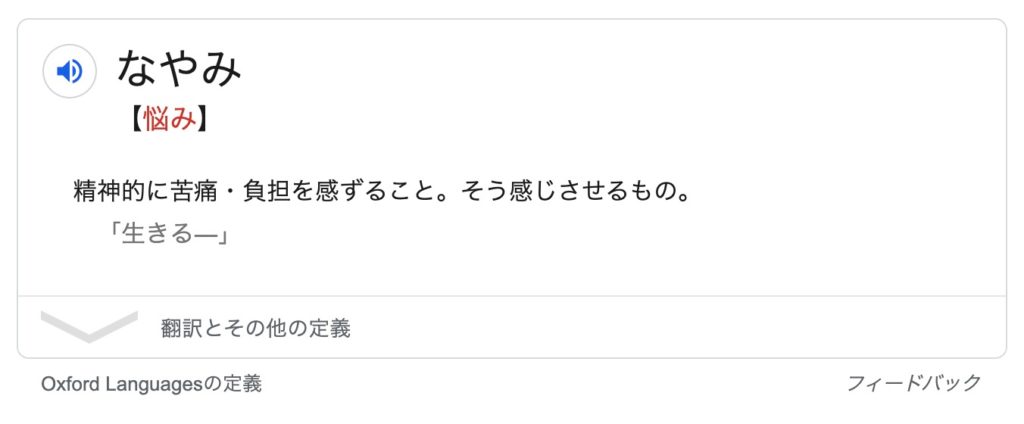

まず、「悩む」とは、物事を複雑にしていく行為だ。ああでもない、こうでもないと、ひとり悶々とする。わざわざ問題をややこしくし、袋小路に入り込む。ずるずると時間を引き延ばし、結論を先送りする。それが「悩む」という行為だ。

[中略]

一方の「考える」とは、物事をシンプルにしていく行為である。複雑に絡み合った糸を解きほぐし、きれいな1本の糸に戻していく。

引用元:堀江貴文氏『ゼロ――なにもない自分に小さなイチをたしていく』ダイヤモンド社 P160~P162)

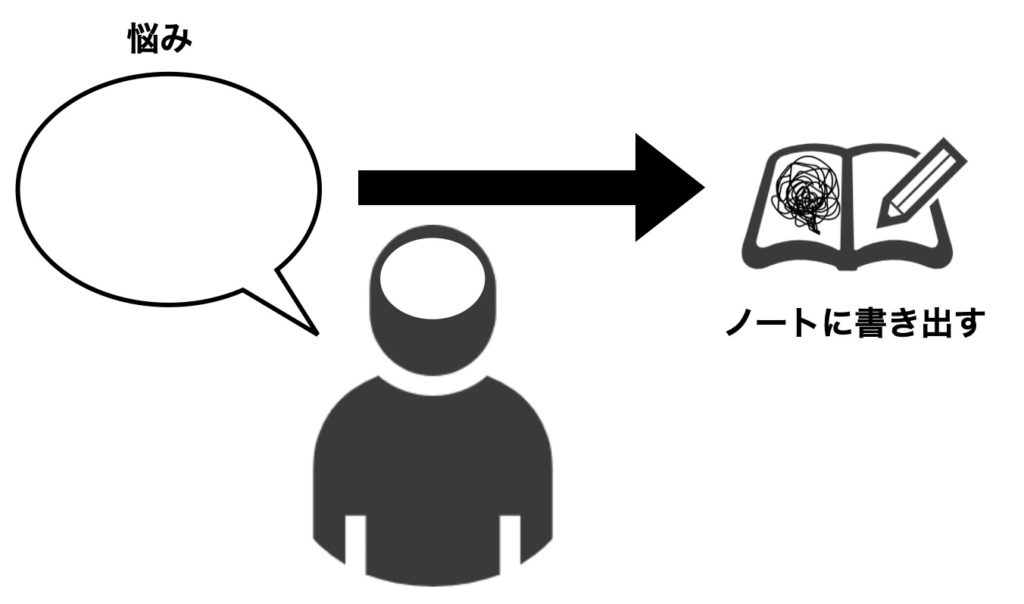

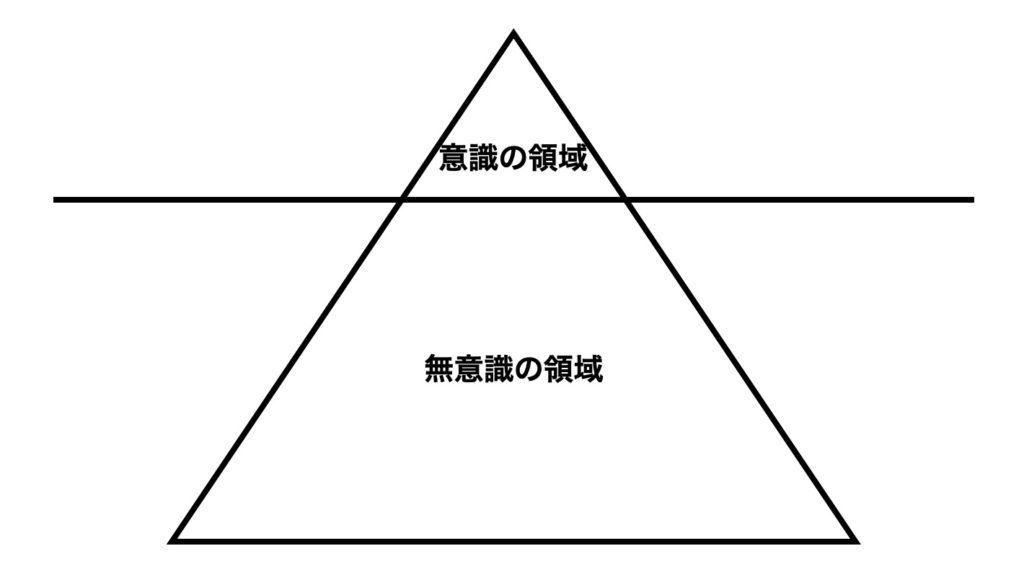

図で説明するとこんな感じです↓

ここで大切なのが「考える」ということ。つまり思考することであり、“自分の頭の使い方”です!

僕らが人生で悩んでしまうのは、この“頭の使い方”を教わっていないからです。学校では教えてくれないんですよ。学校で教えてくれるのは教科書の内容だけ。

社会は教科書やテストの解答方法では解決できないものばかり。そのときに大切なのが「思考(頭)の使い方」です。

今回の記事では、思考をツール化して自分の悩みを自分で解決していく、一生使える技術を紹介していきます。

Contents

ツール①悩みの可視化

まず1つ目、というか絶対やるべきこと、最優先事項なんですが、可視化です。「見える化」といってもいいです。

簡単にいうと「ノートとかスマホのメモとかに書き出す」ってことです。これ、めちゃくちゃ大切なんですが、ほとんどの人が面倒くさがって実践しません。

悩みをノートに書き出すことで、解決の糸口は100%見つけやすくなります。

むしろ、これから紹介する悩みツール②、③、④は悩みを可視化した場合に絶大な効果を発揮する方法になっています。

悩みを可視化する効果としては次の3つがあります。

2.悩み、考えが整理できる

3.悩み化している部分が捉えやすくなる

1.気持ちが落ちつく

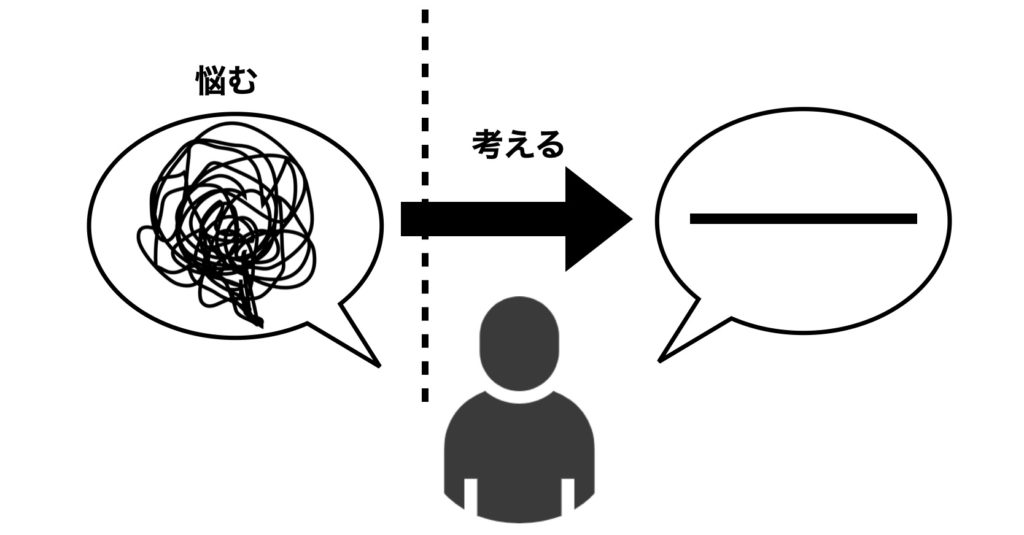

悩みを持っている人は、おおむねネガティブになっています。なぜネガティブになっているのか?というと、悩みと同化してしまっているからなんですね。

つまり「悩み」と「自分」が合体して「悩みを持っている自分」という状態になってしまっています。

この同化が原因で「自分はなんてダメなんだ…」とか「自分は不幸だ…」とか、悩みとは関係ないネガティブな感情を引き寄せちゃうんですよね。

この状態はあまりよくない。本当の悩みにひとつも、ふたつも余計な思考がくっついちゃってるので冷静に悩み見れなくってしまいます。

だからこの「悩み」を頭の中からノートの上に書き出して、自分自身から一旦悩みを切離すんです。

こうすることで頭の中でウジャウジャ、モヤモヤしていた得体の知れない不快感がスーッと軽くなっていきます。

2.悩み、考えが整理できる

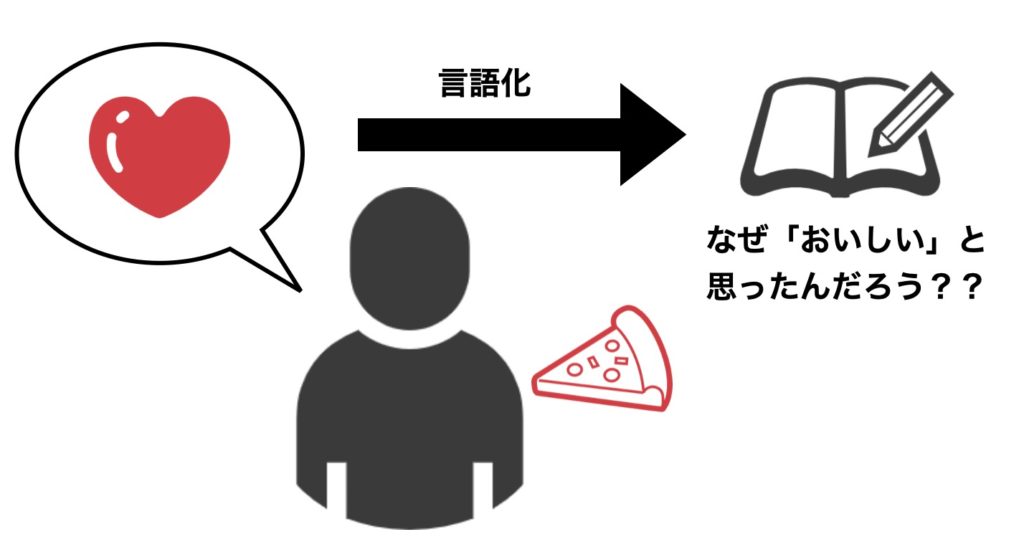

これも勘違いされがちなんですが、人は頭の中で考えていることを、自分では「わかっている」と思い込んでいます。

でも、実際にノートに書き出してみるとわかるんですが、頭の中の悩みってそれほど言語化されていない「よくわかっていないこと」であることが多いです。

たとえばレストランで食べたハンバーグを「おいしい!」と思ったとしましょう。普通なら何も考えず「おいしい!」でいいのですが、「美味しいと思う理由を500文字で教えてください」と言われるとどうでしょうか?

必ず「え?理由??…えーと。」と考える時間が必要だと思います。

実は「おいしい」とかって、“気持ちいいあの感じ(感覚)”でしかないんですね。

この形のない”感じ(感覚)”を、記号化したのが『言葉』です。

これと同じように、『悩み』は”モヤモヤした不快な何か”という感じです。

僕はメルマガで悩み相談を受けることがあるのですが、かなりの確率で文章の最後に「まとまらない内容ですが」、「何が言いたいのかわからないような文章ですが」と書いていることがあります。

つまり、悩み相談をしようとして”モヤモヤした不快な何か”を言葉にしようとしたときに、うまく言葉にできない。自分でもよくわかっていないことに気づく。

でも、そうんですよ。言語化って結構むずかしい。僕はライターだからそれは身に染みてわかっています。

だからこそ、悩みは一度ノートに書き出し、言語化することが絶対必要なんです!

とりあえずでもいいので、”モヤモヤした不快な何か”を言葉によって形にすることで、煙のような掴み所のないものではなく、定義できる固形のものにしていく。

そこから悩みを整理することができるようになるんですね。

3.悩み化している部分が捉えやすくなる

先ほどもいいましたが、自分が何に悩んでいるかって「わかっているつもり」なんですよね。

でも実は、悩みをノート書き出すと初めて見えてくるものがあります。悩みとはわかっていない部分、矛盾している部分があるから悩みになっているんですね。

ジグソーパズルみたいにすべてのピースがハッキリしているなら、あとはカチカチと組み立てていくだけなので悩みにはなりません。

たとえば、悩みには次のようなものがあります。

- 上司が嫌いで会社にいくのが辛い

- 日本の景気が悪くて老後のお金に不安がある

- 彼氏が浮気している気がしてしょうがない

よくある悩み相談ですが、これらを掘り下げていくと、何が悩み化している部分かが見えて来ます。

| 悩み | 悩み化ポイント |

|---|---|

| 上司が嫌いで会社にいくのが辛い | でも生活があるので会社は辞められない |

| 日本の景気が悪くて老後のお金に不安がある | とはいっても会社の年収が上がる気配はない |

| 彼氏が浮気している気がしてしょうがない | でも浮気していないと信じたい |

このように、深堀していくと「意識している悩みA」と、「奥にある本心B」が矛盾していることに気づきます。

簡単に書きましたが、ノートに書き出していくと自分でも気づいていない”悩み化ポイント”がボロボロ出て来ます。

このあと詳しく解説しますが、悩みをスコップで掘るように深く潜っていけば、「これだ!!!!!」とコツンッと最深部にあたり『悩みの本当の原因』が見つかります。

そうすると、あとは自然と悩みへの対処法が見えてくるんです

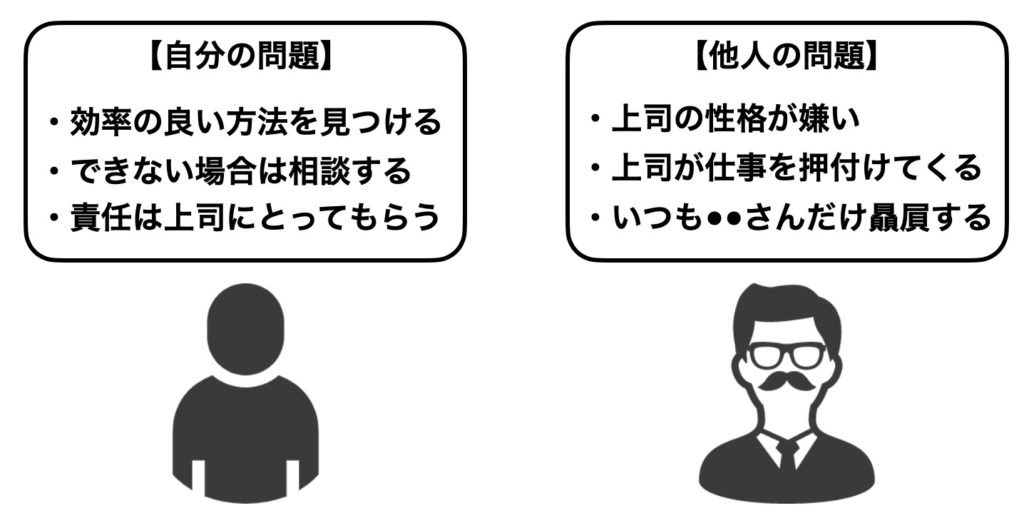

ツール②悩みの仕分け

ツールの2つ目は、悩みの仕分けです。僕はこれめちゃくちゃ使ってます。

仕分けにはいろんな仕分け方があるんですが、一例を紹介すると下記のような仕分け方があります。

| A | B |

|---|---|

| 自分の問題 | 他人の問題 |

| 解決できる | 解決できない |

| 軽減できる | 軽減できない |

| 緊急の問題 | 後回しでいい問題 |

自分の問題or他人の問題

これは人間関係で使える仕分け方。

たとえば「上司が仕事を押し付けてきて、自分の残業時間が増えてしまう」という悩みがあるとしましょう。

「上司が仕事を押し付けてくる」というのは、上司側の性格なのか、そういう教育方針なのかの問題なのでここは自分のコントロール外です。

一方で、コントロールできるのは『自分の問題』です。

仕事を押し付けてくる上司に「仕事が自分の許容量を超えていて辛いことを相談する」とか「効率的に仕事をこなせる方法を探す」、「間に合わなかった場合、押付けて来た上司に責任を取ってもらう」というのは『自分の問題』ですよね。

これは一例ですが、コントロールできない部分にフォーカスするよりも自分ができることにフォーカスした方が問題解決が早いということです。

解決できるor解決できない

意外と見落とされがちなのが「解決できない問題」の選別です。

世の中には「〜の解決方法」というノウハウが沢山ありますが、実は”解決しようとしない方がいい悩み”というのがあります。

解決しようとしても、そもそも解決できないので余計に悩みが深くなるというパターンに陥ってしまいます。

たとえば過去の後悔や、未来の不安というのは解決できません。過去の後悔は『記憶』であり、未来への不安は『想像』だからです。

当たり前のことなんですが、人間はそれでも悩んじゃうんですよね。しかし、ガッカリする必要はなく「これは解決できない問題なんだ」と自分でしっかりと認識するだけで、スッと諦めがつくもんです。

解決できない問題が頭の中から消えるだけで、今まで過去の後悔や未来の不安を考えるために使っていたエネルギーがギュッと「今現在」に戻ってくるので、なんだか力湧いてくると思います。

緊急の問題or後回しでいい問題

悩みの原因となっている問題のうち、緊急の問題だけに焦点を絞るという方法です。

これも前述のものと同じで、過去や未来の話は後回し。今現在、いまここで解決するべきことだけに焦点を当てればOK。

「もしあのとき〜していれば」とか「もし〜になったらどうしよう」とか、今現在起こっていないことは考えなくていい。無視できるくらいの軽い問題も抱え込まなくていい。

後回しにできるなら後回しにしてOKです。解決するべき大切な問題と、別にそんなに重要じゃない問題を仕分けしましょう。

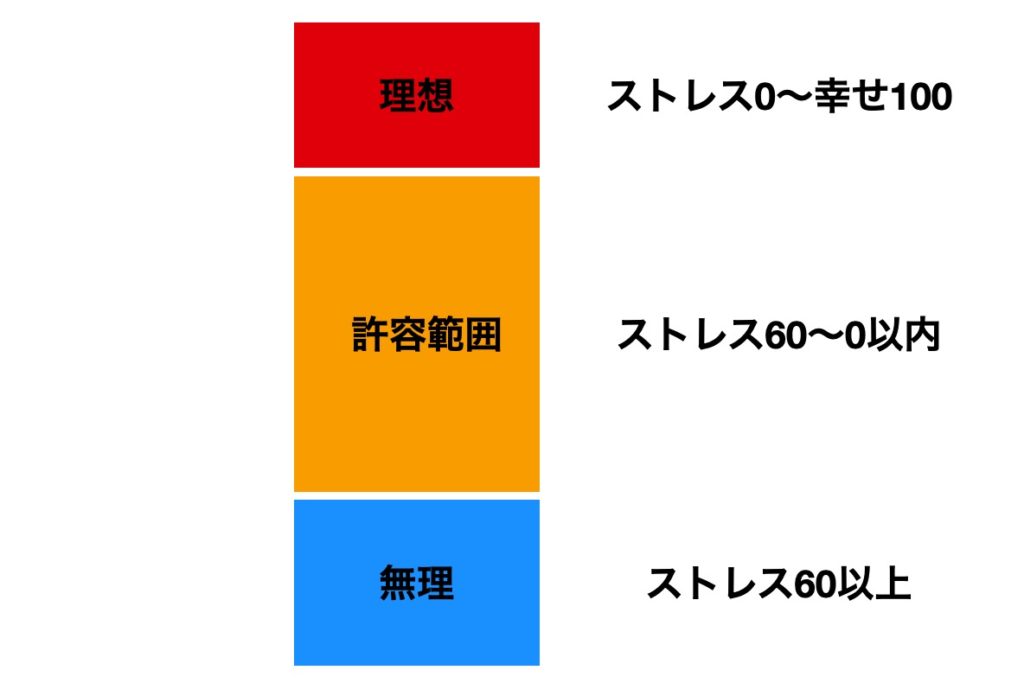

ツール③悩みの数値化

『ツール①悩みの視覚化』、『ツール②悩みの仕分け』この2つをするだけでもだいぶ頭はスッキリしてくると思いますし、自分が抱えている悩みを客観的に見れるようになると思います。

次の『ツール③悩みの数値化』は、文字通り、悩みを数値化する方法です。

僕らは悩みを解決しようとするとき、0にしようとしますよね。そしてあわよくば100の状態を目指してしまう。つまり、「完璧に消そう」とか「完璧な状態にしよう」と思ってしまうんです。

でも実はこれが落とし穴。

たとえば今現在ストレスを抱えていることがあって、そのストレス度合いを100だとします。「問題解決」と聞くと、ストレス0(まったくのストレス無し)を目指してしまいがちです。

でもそれってかなり難しいです。なので、自分がどのくらいの数値なら許容できるか?を考えるんですね。

「ストレス60なら耐えられるかな」と思うなら、目指すのは0ではなく60です。

「上司の態度がイライラする」=ストレス100があったなら、「上司の態度を治して欲しい」=ストレス0、とか、「上司と仲良くなってハッピーな社会人生活を送りたい」=幸せ100、を目指さない。

「上司をなるべく関わらないようにする」=ストレス60を目指す。

一回紙に書いてみるとわかりやすいです。

0を目指す(完全解決)を望むと解決はめちゃくちゃ難しくなるし、場合によっては悩みが深くなるんです。

そのため、自分の悩みを数値化して、どの範囲までなら許容できるかを考えてそこを目指しましょう。

ツール④悩みを疑う

悩みがあるとついつい「この悩み、どうやって解決しよう」と考えてしまいがちですよね。

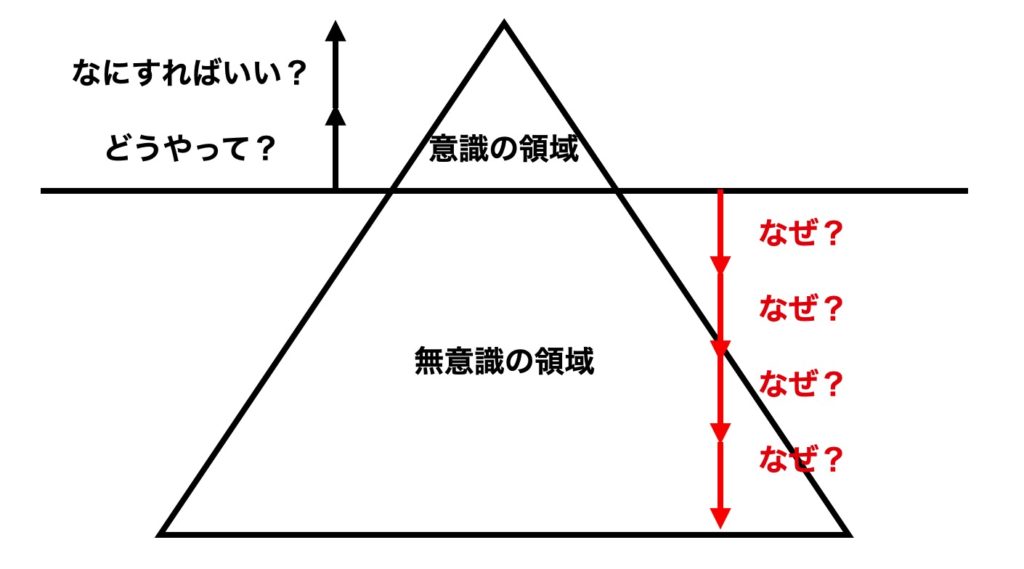

これを『What(How)思考』とします。つまり、何か悩みがあるときに『何をすればいいか?』、『どうすればいいか?』と考えてしまう思考のことです。

一見すると当たり前のように見えるんですが、これをやっているとチープな答えしか思い浮かびません。

もっと本質的な、自分自身が「ああっ!!そうか!!こうすればいいんだ!!」と強烈に感動する答えを見つけるためには、まずはその悩みを深堀していく。

「なぜ?」、「なぜ?」、「なぜ?」と自分が持っている悩みについて深く深く潜っていく。

そうすると、自分でも気づいていなかった、悩みの本質に辿りつくことができます。これを『Why思考』としましょう。

下記の図を見たことがある人も多いと思いますが、人間の脳は意識の領域と無意識の領域があります。そして、自分が信じていること、前提としていることについては、無意識の領域にあります。

「What(How)思考」というのは、この図でいうと、上へ上へと意識の領域でいく行為なんですね。そうすると「頭ではわかってるんだけどな〜…」とか、「理屈ではわかるんだけど…」という風に、なんかしっくりこない。だから同じ悩みでループしてしまう。

一方で『Why思考』では自分の本心まで潜っていく逆の行為なんです。

具体例を出しみます。

| 意識的な悩み:お金が欲しい |

|---|

| なぜ、お金が欲しいの? |

| 車が欲しいから |

| なぜ、車が欲しいの? |

| 恋人と友達とドライブしたいから |

| なぜ、ドライブしたいの? |

| 毎日同じ日の繰り返しはイヤだから |

| なぜ、繰り返しはイヤなの? |

| 飽きてストレスが貯まるから |

| なぜ、ストレスが貯まるの? |

| 新しい発見がないから |

こんな風に、なぜ?なぜ?なぜ?って自分に問いかけていくと、本心が見えて来ます。

例題の話でいうと、意識では「お金が欲しい」と思っているんですが、本心は車が欲しいわけでも、友達とドライブしたいわけでもない。

実は深堀していくと「毎日が繰り返しでつまらない、新しい体験がしたい!」ということが本心だった。

こうなれば、新しい体験なんてどこにでもある。車を買わなくてもいい。レンタカーでもいいし、コンビニで新商品のお菓子を買って食べるでもいい。

自転車で知らない場所に美味しいものを食べにいくでもいいし、それに友達を誘ってもいい。

「そうか…!自分はお金が欲しいんじゃなくて、新しい発見が欲しかったんだ…」と気づけば、答えの幅が広がります。

『What(How)思考』だと、「どうすればお金を増やせるか?」と考えてしまったり、「年収の高い仕事は?」、「資格を取る学校にいくか?」と安直な考えてしまう。

その結果、どこかで「なんか違うんだよなぁ…。そういうことじゃないんだよなぁ…」という疑問がブレーキになって力が出ない。

でも『Why思考』だと、自分が本当に求めているもに気づき「なるほど!!そうか!!」とふに落ちる答えが見つかりやすい。

下に潜っていく作業なんですけど、悩みの底がわかると、あとは自然と答えが見つかって上昇するだけになります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回紹介したのは実際にめちゃめちゃ使える、悩んだときの頭(思考)の使い方です。

- 思考ツール①悩みの視覚化

- 思考ツール②悩みの仕分け

- 思考ツール③悩みの数値化

- 思考ツール④悩みを疑う

学校で教えられるような「こうあるべきだ!」という一辺倒な考え方ではなく、このように自分の『思考』をペンチやドライバー、スパナのように道具として持っておく。

そうすると、悩みがおこったときに、それに合った思考のツールを使って乗り越えていくことができます。

では今日はこれで。

コメントを残す